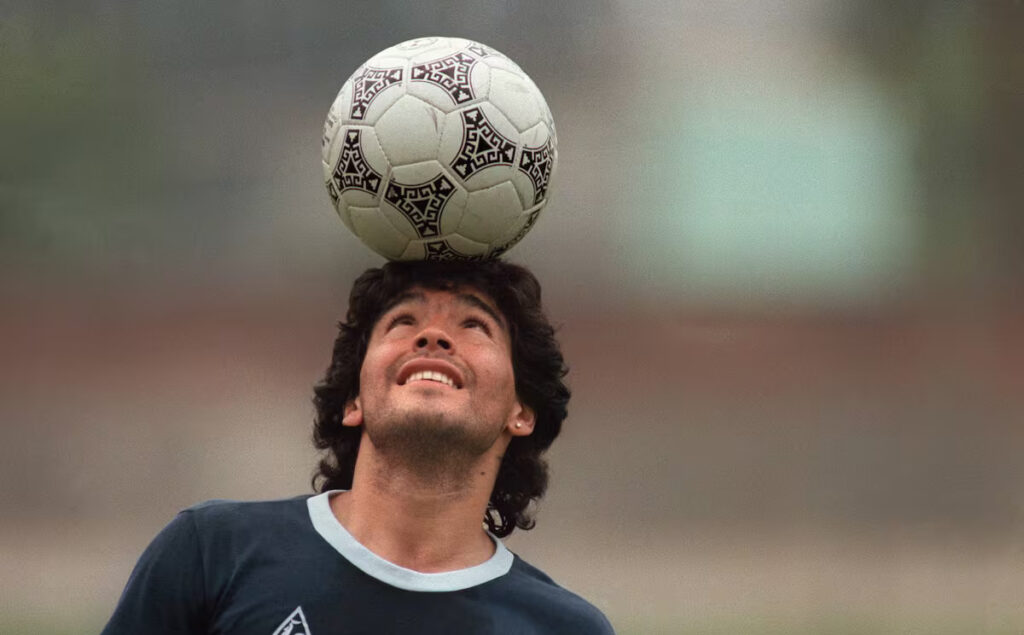

Francis Scort Fitzgerald, Gienn Gouid, Alejandro Magno, Marilyn Monroe, Leonardo Da Vinci, Ringo Starr, Rafael, Harpo Marx, Guillermo Vilas, Napoleón, Albert Einsstein, Lenny Bruce, Cole Porter, Iggy Pop, Carlomagno Judy Garland, Pablo Picasso, Charles Chaplin, Kurt Cobain, Diego Armando Maradona, Dick Van Dyke, Atahualpa Yupanqui, Peter O’Toole, Paul McCartney, Lewis Carrol, la inflamable Juana de Arco y la lista continúa hasta alcanzarlo a usted. Fueron y son miembros de una minoría. Una de las últimas minorías de la sociedad. Una minoría que se las arregla para sobrevivir sin ninguna organización, sin ningún tipo de poder colectivo, sin objetivos claros ni sentido real de la identidad común.

Tijeras, cuadernos, instrumentos de cuerdas, chequeras, ojales y botones, palos de golf, teclados varios, agendas, manijas, escaleras, video-games, pupitres, palancas de cambios, libros que siempre se hojean de atrás para adelante y revelan su final son algunos de sus enemigos.

Continuar leyendo “La forma de la mano”