Continuar leyendo «Zona de colaboraciones: «Nubes» y otros poemas, de Edith Galarza»

Autor: Horacio

Grandes Esperanzas para el viaje

—Es el hombre que necesitamos —dije.

—Ya hablaré yo con él —dijo Isabella.

Señalé a Sempere hijo.

—¿Cómo está?

Isabella me miró a los ojos.

—¿Y usted?

—Yo estoy bien —mentí—. ¿Quién se va a quedar con él esta noche?

—Yo —dijo sin dudarlo un instante.

Asentí y la besé en la mejilla antes de regresar a la trastienda. Allí Barceló se había sentado frente a su viejo amigo y, mientras los dos empleados de la funeraria tomaban medidas y preguntaban por trajes y zapatos, sirvió dos copas de brandy y me tendió una. Me senté a su lado.

—A la salud del amigo Sempere, que nos enseñó a todos a leer, cuando no a vivir —dijo.

Brindamos y bebimos en silencio. Nos quedamos allí hasta que los empleados de la funeraria regresaron con el ataúd y las ropas con las que Sempere iba a ser enterrado.

—Si les parece bien, de éstos nos encargamos nosotros —sugirió el que parecía más espabilado. Asentí. Antes de pasar a la parte delantera de la librería tomé aquel viejo ejemplar de Grandes Esperanzas que nunca había vuelto a recoger y se lo puse en las manos al señor Sempere.

—Para el viaje -dije.

—

“El señor Sempere creía que Dios vivía un poco, o mucho, en los libros y por eso dedicó su vida a compartirlos, a protegerlos y a asegurarse de que sus páginas, como nuestros recuerdos y nuestros anhelos, no se perdieran jamás, porque creía, y me hizo creer a mí también, que mientras quedase una sola persona en el mundo capaz de leerlos y vivirlos, habría un pedazo de Dios o de vida”, se lee en un fragmento anterior de la misma obra.

(Ruiz Zafón, Carlos, “El juego del ángel, Buenos Aires, Planeta , 2008).

Cautivó a miles de lectores y lectoras con sus libros. Se lo va a extrañar.

(Imagen: Página oficial de Carlos Ruiz Zafón).

Zona de colaboraciones: «El sol huye al borde de la tierra»

Era jueves. “El día de los jardines” le decían. El día en que se acicalaban los jardines de las casas lindantes. No la mía, que no tenía ni jardín ni lindes. Un refugio prestado por alguien compasivo. Siempre tratando de encontrar no sé qué decidí caminar un rato. Me perdí. Todo parecía igual, manzana tras manzana, casa por casa, jardín por jardín. El destino quizás decidió que en esa fragmentación confusa y tratando de encontrar un desvío que me devolviera al punto de partida o me sacara de mi abulia insoportable, apareciera de pronto el jardinero. Alto él, sobrio, recatadamente amable. Apenas lo conocía. Hablamos un rato.

Qué fascinante mundo el de los canteros, pensé después de escucharlo un rato. Cercar tu propia obra la hace más tuya, más personal, más real.

Yo le conté mi fascinación por las casas viejas, los grandes espacios, los detalles, meras observaciones de un diletante, alguien que quiso ser arquitecto y terminó viviendo en una garita. Se rió. Volvimos juntos. No sé cómo o cuándo entre enredaderas y desencantos asomó la idea. Un pequeño gran atraco, tan sencillo como efectivo. Un atraco mediocre, previsible, posible. Tan vulgar era nuestra decente existencia que lo pensamos seriamente. Lo peor no era tan malo. Lo peor era bastante aceptable teniendo en cuenta de dónde había nacido el proyecto. Nuestras vidas no eran envidiables.

Se había hecho tarde. El sol se escondía despacito por algún lejos.

Nos volvimos a ver. La idea se fortalecía y las dudas desaparecían.

Una suntuosa casona, escoltada por frondosos tilos. La habíamos visto durante años, también a sus moradores. Fríos, siempre erguidos y distantes pero previsibles. Dos lujosos autos en la cochera no eran nuestro objetivo. Nuestro objetivo era mucho menos ambicioso. Joyas seguramente, quizás antigüedades y alguna pintura valiosa, lo que era imposible distinguir para nosotros, claro, aunque se tiene algo de instinto y se confía mucho en la suerte. La suerte, decía mi abuelo sonriendo apesadumbrado, lo es todo.

Si él tenía razón no había de qué preocuparse. Tampoco tenía sentido esmerarse.

Nos esmeramos de todos modos. Aunque esmerarse no es algo que pueda ser juzgado más que por uno mismo. Sólo uno sabe cuánto se esfuerza, sólo uno. No hay nada más singular y por tanto nada más estéril que el esfuerzo. Entonces volvíamos irremediablemente a la sentencia familiar. La suerte lo es todo.

Llegó el día. En verdad podía ser cualquiera en un rango de poco más de una semana, eso nos daba cierta tranquilidad y tal vez hasta un auspicioso augurio. Los Brat repetían las vacaciones cada año con rigurosa exactitud. De modo que fijamos fecha. Sugerí un paseo por el Tigre un poco antes para relajarnos y ultimar los detalles. No eran tantos detalles. Mientras hablábamos pensaba si robar un banco sería en ultima instancia no tan difícil como se tiende a suponer. Es robar, qué puede cambiar. Ajustar el plan, tomar los recaudos y lo demás es azar. Por un momento se filtró la odiosa idea de ser descubiertos, acusados, privados indefinidamente de nuestra libertad y otros tormentos. Tampoco parecía tan terrible. Era eso o el éxito del propósito, hacernos de lo suficiente para darle una oportunidad a nuestras ya escritas, tristes y aburridas vidas. Qué podía ser peor. Llegó el día. Nos sonreímos al encontrarnos. Caminamos tranquilos, entramos por atrás, era fácil. Juan tenía la llave de una puerta exterior que conducía al gran parque trasero y a un galponcito donde guardaba sus herramientas y su ropa de trabajo. Además había observado que la ventana del baño del piso superior permanecía siempre abierta. Como él mismo lo propuso, después de asegurar la escalera contra la pared, subí yo primero porque soy más flaco, según dijo, en caso de que él no pudiera meterse dado el exiguo espacio. En realidad creo que estaba un poco asustado y lo usó como excusa. Pasé rompiendo mi remera pero sin lastimarme y le chisté para que hiciera lo propio. No muy convencido asintió con la cabeza, trepó y entró forcejeando.

No nos llamó la atención que no hubiera electricidad pero nos hubiera debido. Quién deja semejante casa sin alarmas. Salimos del baño y vimos la gran escalera. Alrededor de ella seis habitaciones con aberturas de cedro. Aproveché a contarle a Juan que tal detalle está considerado un signo de distinción. La madera es costosa y en las viviendas económicas se evitan y se reemplazan por metal o por placas de otros materiales. Me dio la espalda. Mi charla parecía molestarlo así que me reenfoqué en nuestro objetivo. Bajamos a la planta principal y allí la enorme cocina, la despensa, el baño de servicio, dos entradas laterales más la espectacular sala con el fastuoso hogar, el recibidor no muy lejos de la biblioteca y la ostentosa entrada principal. Enmudecimos.

Vacía. Totalmente vacía. Volvimos a mirar sin comprender, la recorrimos hasta el último recoveco, subimos y bajamos varias veces para volver a confirmar el desatino. Vacía. Toda la casa estaba vacía, sin muebles, sin antigüedades, ni joyas ni pinturas, sin botín. No logramos pronunciar palabra alguna. Bajamos por la pequeña ventana y salimos. Cerca del garaje me resbalé en una gran huella profunda. Obviamente no correspondía a la rueda de un auto, más bien de algo de más porte, un camión, de mudanza, claro.

Nos separamos sin mirarnos.

Me escapé hasta el infinito. Me detuve agotado en algún margen, donde nadie ni nada se reconoce, para seguir siendo un nadie y un nada.

Aún así, pensé, escapando de todo, al menos jamás se sabrá de mi triste conato fallido.

En el límite de mis fuerzas y sin saber cómo las recuperaría me consideré afortunado por no haber sido descubierto, no por mi delito sino por mi bochornoso infortunio. Nunca me había sentido tan definitivamente excluido del mundo.

La luz se desvanecía. Recostado contemplando el inmenso horizonte mientras intentaba armar mi diminuta historia de cercos, huellas y confines recordé de mis viejas lecturas algo que solía inquietarme y ahora curiosamente me animaba. –Al final de cada día también el sol huye al borde de la tierra.

Mora Reina

(Photo by Bruno Martins on Unsplash)

Acerca de Mora Reina

Mora Reina nació en Buenos Aires. Escribe narrativa y nouvelle y ha sido distinguida por algunos de sus textos como Sobremesa y El Cerco. Tiene estudios de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Göttingen. Obra publicada: Alguien puso algo en mi sueño, La Fachada, El Latido, Llamada Perdida, La Bestia, El cuarto ajeno y El árbol gris, estas dos últimas compartidas con Claudia Reinert, colaboraciones en antologías y en diversas publicaciones literarias.

Esperanza ingenua

Capítulo XXI – Claudia, pájaro que canta “Ignoro cuando apareció. Pero me despierta muy temprano. Cantos melodiosos, discontinuos, antojadizos. Minutos de trinos al mundo. En algún momento hace una pausa y replica, para dejarse vencer por el silencio. Es lo primero que oigo a la mañana y alivia la pérdida, deja atrás el chapoteo barroso de las preguntas, tu hueco en mi cama. Escucho su melodía, su canción casi alborozada, como si le fuera indispensable cantar en mi ventana. No lo he visto, pero lo imagino multicolor, un saludo vivaz al mundo. A veces regresa cuando deambulo por la casa, quizás para cerciorarse que estoy despierta, que alejé pensamientos aciagos y que mi dialogo con vos ya no es en términos de reproches y preguntas, sino de anécdotas, de puesta común, hasta de sonrisas. Pájaro que canta y sostiene un relato de la pérdida, que busca tener a raya un dolor que no inmovilice, que se permita otras palabras. Alborea una esperanza ingenua. Suficiente para mí”. (Fragmento de "Lo que queda", novela editada por Colisión Libros).

Hay una hora en la mañana donde el sol se refleja en mis anteojos, impide la visibilidad y también ilumina, momento de leve zozobra, de fastidio, de inquietud. La escritura tiene estos instantes de remar contra la corriente, de pies hundidos en el barro.

Pero, así como aparece, se diluye. Y surge la esperanza ingenua con la que a veces escribo. Decía Isak Dinesen que ella escribía un poco todos los días, «sin esperanza y sin desesperación», cita Carver. Es un poco así.

Feliz día a quienes escriben.

La lectura como hospitalidad

Un fantasma recorre Europa, Latinoamérica, el mundo. La lectura como un territorio de hospitalidad, el espacio donde anclarse ante el vértigo.

Leer como esperando algo, leer para develar y desvelarse. Leer para escribir, que iluso.

Anochece. El oficio de la escritura. Ginzbur, en «Las pequeñas virtudes», un destello que comparto:

…Por lo demás, no podría ni siquiera imaginar mi vida sin este oficio. Ha estado siempre ahí, ni por un momento me ha dejado jamás, y cuando lo creía dormido, su mirada vigilante y brillante seguía puesta en mí.

Así es mi oficio. Dinero, ya veis que no produce mucho; más aún, siempre hace falta trabajar al mismo tiempo en otro oficio para vivir. A veces también produce un poco, y obtener dinero gracias a él es una cosa muy dulce, es como recibir dinero y regalos de manos del ser amado. Así es mi oficio. Ya he dicho que no sé mucho sobre el valor de los resultados que me ha dado y que podrá darme; o, mejor, de los resultados ya obtenidos conozco su valor relativo, no absoluto, desde luego. Cuando escribo algo, en general pienso que es muy importante y que yo soy un gran escritor. Creo que les pasa a todos. Pero hay un rincón de mi espíritu en el que sé muy bien y siempre lo que soy, es decir, un pequeño, pequeño escritor. Juro que lo sé. Pero no me importa mucho. Sólo que no quiero pensar en nombres: he comprobado que si me pregunto: «Un pequeño escritor, ¿como quién?», me entristece pensar en nombres de otros pequeños escritores. Prefiero creer que ninguno ha sido jamás como yo, por muy pequeño escritor que yo sea, aunque sea una pulga o un mosquito entre los escritores. Lo que es importante, sin embargo, es tener la convicción de que es precisamente un oficio, una profesión, algo que se hará por toda la vida. Pero, como oficio, no es una broma. Hay en él innumerables peligros además de los que he dicho. Estamos continuamente amenazados por graves peligros hasta en el acto mismo de redactar nuestra página. Hay el peligro de ponerse de pronto a coquetear y a cantar. Yo tengo siempre unas ganas locas de ponerme a cantar, y debo mantenerme muy atenta para no hacerlo. Y hay el peligro de estafar con palabras que no existen verdaderamente en nosotros, que hemos encontrado aquí y allá, al azar, fuera de nosotros y que reunimos con habilidad porque hemos llegado a ser bastante vivos. Hay el peligro de ser demasiado vivos y estafar. Es un oficio bastante difícil, ya lo veis, pero es el más bonito que existe en el mundo. Los días y las cosas de nuestra vida, los días y las cosas de la vida de los demás a que nosotros asistimos, lecturas, imágenes, pensamientos y conversaciones: se alimenta de todo esto y crece en nuestro interior. Es un oficio que se nutre también de cosas horribles, come lo mejor y lo peor de nuestra vida, a su sangre afluyen lo mismo nuestros sentimientos buenos que los malos. Se nutre de nosotros y crece en nosotros.

Una coma es el lugar donde respiras

Si un párrafo es una idea, una idea completa, entonces una oración es una parte de una idea. Como en una suma, en la que un número y otro dan como resultado un número más grande. Si se escribiera en resta empezarías con una idea y le quitarías lo necesario para que ya no esté completa. Podrías escribir para atrás, o no escribir nada, o menos que nada. Ni siquiera pensarías ni respirarías. Una coma, ese es el lugar donde respiras o piensas, así es como respirar y pensar son lo mismo. Recogen o son lugares para recoger. El punto y coma es un tipo de pensamiento extraño que no entiendo. Es más que una oración dentro de una oración. Tiene más sentido para mí simplemente dejar que cada oración sea una oración. Padre dice que ambos lados del punto y coma deben decir algo sobre una misma cosa, aun si uno de los lados es solo una lista. Algunas de las cosas sobre las que tengo que escribir: Randy, los puestos de observación, cuerpos, nombres, Sin Nombre, las personas cuando creen que nadie las ve, la nieve, camas elásticas, helicópteros.

(Rock, Peter. «Mi abandono», Buenos Aires, Ediciones Godot, 2019. Libro digital, EPUB).

COVID-19: Fragmentos de un diario

Imagen de Akhil Kokani en Pixabay

El porvenir es una ilusión

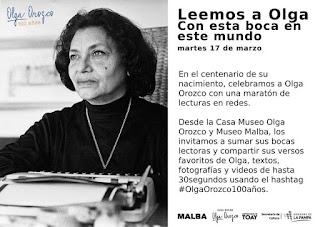

Cien años

La joven en los escombros

Lo que te cuento ocurrió hace tiempo, en una vieja ciudad sin nombre pero siempre en guerra. Nos encontrábamos junto a un grupo de colegas, intercambiando rollos fotográficos y comida cuando pasó frente a nosotros una mujer vestida de negro. Llevaba un niño muerto en sus brazos.

Imagen de Michal Jarmoluk en Pixabay