—¡Dale, dale! —vociferaba el desconocido con el pucho apagado entre los labios. Su hijo eludía a un defensor, pateaba otro centro que el nueve cabeceaba afuera y originaba lamentos y aplausos cerrados de la parcialidad local.

Desde la tabla que hacía de banco de suplentes visitantes, Raúl sonreía. Arengaba a los sabandijas que corrían detrás de la pelota y resistían un partido adverso desde el comienzo.

El clarear brillante lo distrajo. El griterío de los padres se confundió con los pelotazos y el siseo de los álamos se desvaneció en el recuerdo. Vio por la ventana las nubes anaranjadas que parecían colarse detrás de las ramas a merced de la brisa.

Un tic tic, de patitas urgentes por conseguir un baño, lo olisquearon un instante y el lengüetazo en la mejilla, fue la señal ineludible de los gestos que consolidan el cauce de los días.

Giró hacia la derecha y evitó mirar la cama matrimonial. Se calzó los anteojos y a través de los lentes gruesos los objetos dejaron su desenfoque habitual, tomando las formas acostumbradas.

El agua helada espantó los restos de la noche. En la cocina, la salamandra resistía el frío que se colaba por debajo de la puerta. El anciano tomó uno de los leños del cajón y lo echó al fuego. Luego encendió el calentador y apoyó la pava.

Coqui movía la cola y raspó la puerta una vez más. “Dale, andá”, le dijo y el perro salió disparado hacia el patio, con una agilidad impropia para su edad.

“La soledad es un estado mental”, pensó. Creyó oír un andar sereno por las habitaciones, el murmullo de Aída canturreando aquella vieja canción gallega. “¿Querés un mate”?, preguntó cediendo a las jugarretas de la memoria.

El silencio de la casa abrigó la respuesta. Calabaza en mano, Salió al extenso patio y lo recorrió con la mirada. Herramientas por el suelo, una huerta que no resistió la inclemencia de las heladas y el taller de carpintería al fondo parecieron saludarlo, junto a la medialuna naranja que se asomaba tras los álamos.

Detuvo su vista en el sol y respiró profundo, sabiéndose armónico en un lugar en el mundo, el mismo que había soñado con Aída, ése en el que el renacimiento de los frutos y las cosechas se fundía junto al de sus hijos e hijas.

Llegó hasta el taller y el navajazo del invierno le dio la bienvenida. El cuzco iba delante, cruzándose y moviendo la cola. Entonces vio las cajas de cartón. Estaban debajo de unos trapos embadurnados con aceite de tractor y el cajón de las herramientas. Todavía se preguntaba por qué no las había quemado o enterrado, aunque sabía la respuesta.

Se acercó y les quitó la miríada de objetos que las cubría. Vio las publicaciones y se estremeció: pese a los años el recuerdo no parecía tan lejano.

Su hijo se las había traído una tarde. Se lo veía nervioso, tenso. Había llegado acompañado de dos compañeros de la Universidad que fumaban sin cesar, lo saludaron con un gesto de cabeza y lo esperaban en la tranquera de ingreso a la chacra.

—¿Viejo, me las podés guardar?

Él asintió. Hacía meses que no lo veía. Estaba flaco, sin afeitar y se lo veía cansado.

—¿Y mamá?

—Adentro, ¿querés pasar?

—No che, no puedo. Me voy a ir por un tiempo. Trataré de hacerles saber dónde estoy.

—¿Tan brava está la cosa?

—Sí. También te dejo las camisetas.

—Bueno —contestó y se fundieron en un intenso abrazo. El joven sonrió, lo apretó con fuerza y desapareció junto a las últimas luces del atardecer.

Desde entonces, no supo más de él.

Al principio pensó que era por la vorágine de la época. Luego una certeza ruin comenzó a socavarle las entrañas y ascendía desde su estómago en forma de acidez. Una mañana no aguantó más y le dijo a Aída: “Voy a verlo a Sepúlveda, a ver si sabe algo”.

Ella lo miró y le agradeció con la mirada. La diabetes y el sobrepeso ya habían comenzado a cercarla y desmejoraba con los días, aunque Juan sabía que estaba preocupada por su “Raulito”. Desde su partida intempestiva y como una gallina clueca, había protegido a todos sus hijos bajo las alas. Pese a la certidumbre y la sensación de que el lobo podía entrar a su antojo en el gallinero.

—Qué dice, Don Juan, ¿cómo va esa chacra? —interrogó el comisario y su cara se transfiguró al oír el nombre de Raúl. —Mire… hay cosas que mejor no preguntar… ¿No cree?

—No. No creo, por eso estoy acá. ¿Qué sabe, Sepúlveda? —inquirió con rudeza.

—Más respeto que puedo encerrarlo por desacato a la autoridad. Yo le diría que se vaya olvidando de su hijo. No era buena hierba —contestó alzando la voz y posando el arma en la culata de su arma.

—No me ofenda. Yo sé cómo era mi hijo. ¿Ya se olvidó de los campeonatos barriales, la taza de leche, los abrigos?

—Váyase don, si no quiere que lo meta en el calabozo.

Llegó a su casa y el cruce de miradas con Aída fue suficiente.

Ella lloró durante semanas. El tiempo pasó, Argentina ganó el Mundial de Fútbol, perdió una guerra con los ingleses y su chacra continuó con los ciclos frutales. Las cajas del primogénito, quien continuaría con la tradición de mimar y cuidar de la tierra, fueron a parar al taller de carpintería y se cubrieron de polvo, aunque nadie las tocó. Si sus hijos preguntaban, la respuesta era la de siempre: “Son de Raúl, dejálas ahí”.

La democracia y los años posteriores trajeron detalles del horror. Una mañana de invierno supo de su destino final en uno de los tantos vuelos de la muerte. En un acto reflejo fue hasta el taller y le quitó el polvo a las cajas, como si en aquellos objetos pudiera encontrar un espacio de comprensión, cierto alivio ante llagas y dolencias.

Oyó el andar sereno a sus espaldas y se dio vuelta. Sin decir nada, se fundieron en un largo abrazo. Aída tomó las remeras y las atesoró en la habitación de Raúl, junto al resto de objetos sensibles que los padres suelen guardar sobre sus hijos, confiados en que pueden habitarse de olores y recuerdos.

El lamido de Coqui lo trajo al presente. Miró las publicaciones amarillentas sepultadas en las cajas y cometiendo un sacrilegio, se llevó algunas, pese a que Aída las aborrecía acusándolas del destino de su hijo, en una suerte de resguardo necesario que asocia culpas con objetos. El sol ya era más que una intención en el horizonte. Juan le echó otro vistazo e ingresó a su casa.

Ya en el comedor, se preguntó cómo sería él. Todavía no podía creerlo, pero era cierto. Miró el reloj en la pared. La cita era a las diez. En su chacra, no podía ser de otra forma. El espejo del baño reflejó sus arrugas y los ojos cansados, habitados por un brillo diferente. “Ojalá estuvieras aquí, Aída”, aunque intuyó que —de una u otra manera— estaba junto a él.

La noticia se la habían confirmado hace una semana y desde entonces dormía apenas unas horas, si podía conciliar el sueño. Al principio le pareció una locura y se resistió a creerlo, aplicando un cerrojo a la esperanza. Hasta que la fortaleza cedió. Con la franqueza de lo posible.

Fue hasta el comedor. “Raúl tenía una compañera. Y fueron padres”, recordó. Al principio no comprendió y supuso que su hija le estaba jugando una mala pasada. “Sos abuelo. Y nosotras, tías”, agregó emocionada.

Miró las publicaciones desparramadas sobre la mesa y el antiguo juego de camisetas celestes con guardas azules, con la leyenda de Juegos Evita en el frente y el perfil inconfundible debajo; huellas que había atesorado en una obstinada defensa de la memoria, tan necesarias como las arrugas de sus manos o las herramientas de trabajo, presintiendo que alguien las rescataría algún día.

El sonido del auto lo sorprendió. Se asomó a la ventana y se estremeció: el joven que descendía junto a sus hijas, era muy parecido a Raúl, o por lo menos a su recuerdo de hace tantos años. Su vista se nubló por un instante y sintió la humedad en sus ojos. Suspiró profundo, se abrochó la campera y salió a recibir a los visitantes.

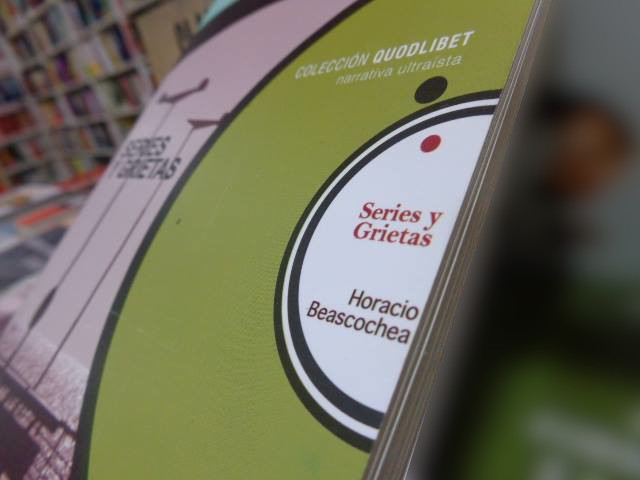

En tiempo de negacionismo extremo, reivindicación de la dictadura y peligrosas propuestas antidemocráticas en Argentina, recupero este texto. Integra la edición de Series y grietas, editado en 2015, por Colisión Libros.