De aquellos días se asoman recuerdos. Un pariente con la radio al oído. La revista «Gente» y una página a doble faz, con las figuras de los barcos ingleses para ir tachando. La marcha en la escuela desde el 2 de abril, que se interrumpió meses después.

Un poco más acá, poemas de excombatientes, en particular uno que pegué en mi pieza, cerca de un espejo que reflejaba la derrota previsible. Recuerdo el título: «Los recuerdos rompen tumbas»; denunciaba el olvido y los suicidios. Transcurría el Plan Austral o el Primavera.

Otro parpadeo. ¿Le escribí cartas a los soldados? No estoy seguro. Sí que me sorprendía el destrato, la ignorancia y el mirar para otro lado de una parte de la sociedad que desempeña de la mejor manera el papel de no saber nada, cuando se reveló el hambre, el miedo, la improvisación de una aventura militar que escondía las atrocidades de la dictadura.

Cuando llegó el tiempo de la escritura, los primeros relatos. Uno de ellos, mencionado en un concurso literario, un viaje en pareja a Junín, quizás para afianzar una identidad creciente de alguien que escribe.

Detrás de nosotros, José Luis, excombatiente de Malvinas y su esposa. Intercambiamos palabras, contactos. No quise preguntar, más allá de lo que contó sobre su experiencia, que después volcó en este libro.

De mi parte, nunca faltaron relatos, como esos temas recurrentes que regresan buscando una respuesta imposible: la patriada de pibes, el frío, la valentía, el mantener viva la memoria de algo que los cambió para siempre.

Mi admiración a veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas.

Las figuras en el campanario

El frío no lo abandona por más que frote sus manos o exhale aliento en las palmas, en un gesto tan inútil como los guantes y que repite para no pensar, no preguntarse cómo llegó ahí arriba, si apenas ayer estaba terminando el secundario. «Dejate de joder, que te morís de frío igual y contame lo de la iglesia», pide Silvio.

Mario lo mira y no le responde. Su compañero tiene los ojos vivaces, una sonrisa cómplice y como él fuerza diálogos que espanten los miedos, sean un atajo hasta el amanecer.

—Mi pueblo tiene una iglesia parecida, con campanas oxidadas. Algún día dejaron de sonar y la torre se convirtió en un albergue de palomas. Ahí fumé mi primer cigarrillo a escondidas. También ahí se perdió el loco del pueblo y lo hallaron a los cuatro días, muerto de hambre pero con la sonrisa intacta. No te rías, en serio. Fijate si ves algo.

—Nada, pero al primer ruido me tiro al piso hasta que pase el bochinche.

—Lindo lo tuyo.

—¿Qué? Mirá esto, dudo que salga algún tiro de acá. ¿Qué vas a hacer cuando volvamos?

—No sé… supongo que ayudar al viejo en el taller, estudiar algo si me da el cuero. Che, que frío de mierda.

La bota se hunde en el barro frío, viscoso. El comando camina en silencio y hurga en la frontera que resta entre las nubes y la tierra, en un horizonte casi oculto por la neblina. Pese al buzo térmico y los guantes, siente el aire glacial en la piel.

Adelante, sus compañeros. Un calco suyo, furtivos, vigilantes, soportan estoicos el aire helado y hacen señas con los dedos cuando sienten que el peligro los acecha. A una señal del capitán, echan cuerpo a tierra y él siente el vaho fétido del lodo que sale de las entrañas del suelo, como en todas las guerras.

Maldice en voz baja. Quita el cerrojo del arma con mira infrarroja y otea en la noche hasta dar con lo que busca: el campanario de la iglesia, una típica iglesia que el pueblo fue dejando en las inmediaciones mientras se corría detrás de ella. Una nave con techo a dos aguas y una torre con campanas que no suenan, pero cuando lo hicieron, cantaban los viejos sueños de sus compatriotas de mediados del siglo pasado, cuando un barco de la Corona encalló en las islas y sus tripulantes se quedaron aquí.

Eso cuentan en Londres.

El ojo circular de su mira le revela que en la torre hay dos hombres. Bueno, dos hombres es un decir. Son dos jóvenes. Como todos los que ha enfrentado en esta guerra.

Uno de los pibes es morocho, se frota las manos y tiembla de frío, gracias a los uniformes que no soportan esas temperaturas. El otro es de contextura baja y sostiene un fusil que la Corona Británica les vendió como rezago, hace años.

El inglés posa el dedo sobre el gatillo. La cruz de su mira marca el punto exacto de la muerte tecnificada. Mira de reojo al superior y espera la orden. El resto de sus compañeros se ha desplegado en torno de la torre, rostros hundidos en el barro, perros a punto de atacar a sus presas.

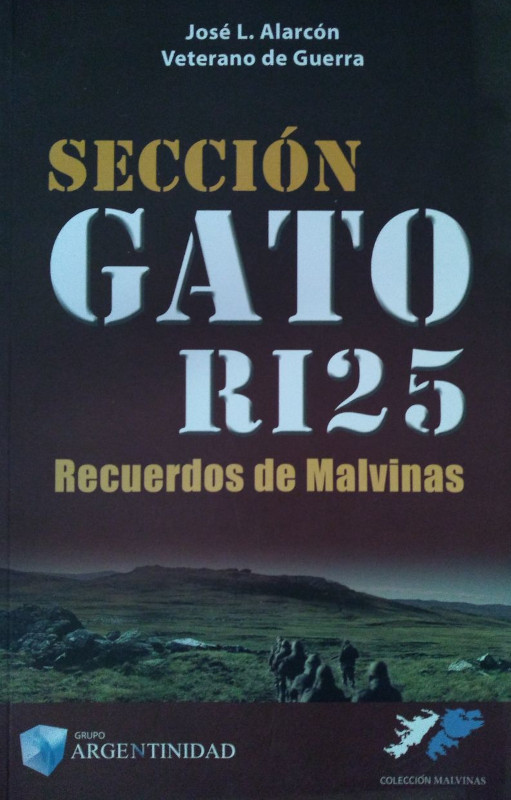

(Foto: Edgardo Varela- Agencia Télam).